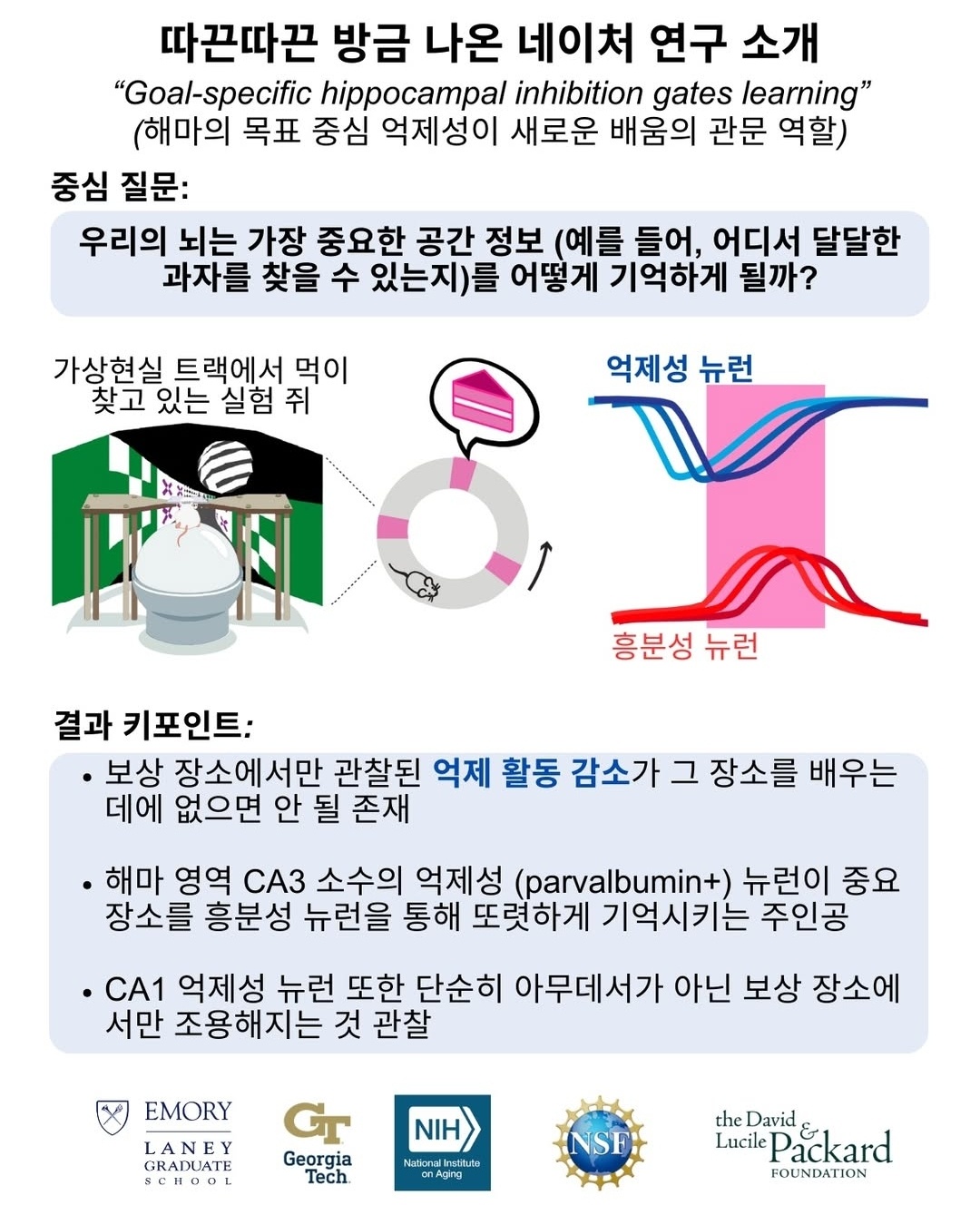

오늘 논문은 2025년 Nature에 실린 **"Goal-specific hippocampal inhibition gates learning"**이란 제목의 논문임.

1 저자는 정누리 박사님, 교신저자는 Annabelle C. Singer고, Emory University와 Georgia Tech에서 나온 연구야.

최근에 나온 아주 따끈따끈한 논문임.

논문 다운로드 : https://www.nature.com/articles/s41586-025-08868-5

쉽게 말하면?

🍞 예를 들어보자

어떤 쥐가 낯선 미로에 처음 들어갔어.

여기저기 돌아다니다가 한 지점에서 음식을 발견했어!

그럼 뇌는 어떻게 “다음에도 저기로 가야지”라고 기억할까?

이 논문은 바로 그 순간, 뇌에서 무슨 일이 일어나는지를 밝혀낸 거야.

🔬 뇌 속에서 일어나는 일은 이래

우리 뇌에는 **“억제세포”**라는 게 있어.

이건 마치 **“잠깐만! 너무 흥분하지 마”**라고 말리는 역할을 해.

그런데 놀랍게도, 중요한 장소, 예를 들어 음식이 있던 장소에 가까워지면

이 억제세포가 조용해진대.

“어? 여긴 중요한 곳 같아. 흥분세포야, 네가 말하게 해줄게”

→ 억제세포가 잠깐 멈춰줌

그 순간, 다른 흥분세포들이 “여기야! 여기가 그 장소야!” 하면서 활발히 발화함

→ 뇌에 그 장소에 대한 기억이 저장됨

💡 진짜 흥미로운 건 뭐냐면…

연구진이 빛으로 뇌를 조작해서

억제세포가 조용해지지 못하게 막았더니

→ 쥐가 그 장소를 기억하지 못했음

즉, 억제세포가 말없이 조용해지는 그 찰나의 순간이

기억을 만드는 데 필수라는 거지!

📌 그래서 이 연구가 알려주는 건?

우리가 어떤 장소, 어떤 경험을 기억하는 데에는

단순히 “흥분”하는 세포만 중요한 게 아님

말없이 조용해지는 세포의 “타이밍”도 아주 중요하다!

-- 아래서 부터 대학원생 이상 전용---

Background

🧠 기억 형성의 기본 흐름 (특히 장소기억, goal-directed task 기준)

1️⃣ 입력받기 (Input): 새로운 환경/보상 정보 들어옴

- 감각 정보 (시각, 청각 등)가 들어오고 → **Entorhinal Cortex (EC)**를 통해 해마에 전달됨

- EC → Dentate Gyrus (DG) → CA3로 이동

✔️ CA3는 여기서 “공간 정보 + 보상 정보”를 엮기 시작하는 핵심 노드임

2️⃣ 빠른 연결 만들기 (Pattern completion in CA3)

- CA3에는 recurrent connection (피라미달 세포끼리 서로 연결)이 많음

- 그래서 “한 번 배운 장소 + 결과(예: 음식)”를 빠르게 연결해버림

✔️ Jin이 말한 ‘초기 저장’이 바로 여기임 (CA3에 short-term 저장)

3️⃣ 억제 vs 흥분 조절 (Gating phase) ← 이 논문이 여기 해당됨!

- 정보가 많이 들어와도, 중요한 정보만 저장돼야 함

- 그래서 **억제 뉴런(PV+ interneuron)**이 평소엔 피라미달 세포를 억제함

- 하지만 “중요한 장소(예: 음식 있는 곳)”에 가까워지면,

→ 이 억제가 줄어듦 (disinhibition)

→ 피라미달 세포가 활발히 발화함

→ 그 위치와 보상이 연결됨

📌 이 논문은 바로 이 순간을 실험적으로 증명한 거임!

4️⃣ 재활성화 (Reactivation + replay)

- 보상을 받은 후에 Sharp-Wave Ripples (SWR) 발생함

- 그때 CA3 피라미달 세포가 다시 활성화되며 → "방금 먹은 장소"를 다시 떠올림

- 이 과정에서 시냅스 강화 (LTP) 일어나고 → 기억이 강화됨

✔️ 이때도 억제 감소가 필요함 → PV 억제세포가 너무 세면 SWR도 억제돼버림

5️⃣ 장기 저장으로 이동 (Systems Consolidation)

- 시간이 지나면 이 기억은 CA1 → Cortex로 옮겨짐

- 전두엽/측두엽 cortex에 장기 기억으로 저장

→ 이건 이 논문의 주제는 아님 (여기선 ‘초기 학습 단계’만 다룸)

📌 정리: CA3 기억 저장 순서 요약

| ① 감각 입력 | EC → DG → CA3 | 새로운 공간 + 보상 정보 전달 | - |

| ② 초기 연결 | CA3 | 빠른 association 생성 | 기본 배경 |

| ③ 억제 감소 | CA3 | PV 세포 억제 감소 → 피라미달 세포 발화 | 논문 핵심! |

| ④ 재활성화 | CA3 | SWR 동안 다시 발화 + 시냅스 강화 | 논문 핵심! |

| ⑤ 장기 저장 | CA1 → Cortex | 오랜 시간 지나 Cortex에 저장 | 이 논문 범위 아님 |

그래서 이 논문이 특별한 이유는?

기존엔 CA3가 중요하다는 걸 “관찰적으로”만 알았는데,

이 논문은 “왜” 중요한지, 어떤 세포가, 어떤 타이밍에,

어디서, 어떤 결과를 유도하는지를

→ 기전적으로 + 인과적으로 + 공간적으로 아주 정밀하게 밝혀냄

🧪 전체 실험 핵심 흐름 요약 (한 줄 요약 버전)

쥐가 새로운 보상 위치를 배울 때,

CA3의 PV+ 억제 뉴런 firing이 줄어들어야

→ 피라미달 세포가 활발히 반응하고

→ goal 위치가 기억으로 저장됨

→ 이걸 막으면 학습 실패함!

🔍 결과 요약 (주요 Figure 위주)

🟢 Fig 1. 억제 뉴런 firing이 goal 근처에서 줄어든다

- 쥐가 보상 위치에 가까워질수록

→ CA3의 PV+ interneuron 활동이 감소함

→ 반면 피라미달 세포는 발화 증가함 - 이 억제 감소는 보상 받기 전에 미리 일어남 → 예측적 역할

📌 결론: 중요한 장소 근처에서만 억제가 줄어듦 = selective inhibitory gating

🔤 a. Potential mechanisms of goal learning

← 논문에는 도식 있음

- 중요한 장소(goal)를 기억할 수 있는 두 가지 가능성을 그림으로 제시함:

| Direct excitatory enhancement | 피라미달 세포가 직접 더 강하게 활성화되는 방식 |

| Goal-selective inhibitory gating ⭐️ | 억제세포의 firing이 줄어들어서 피라미달 세포가 발화할 수 있도록 “문을 열어주는” 방식 |

📌 이 논문은 두 번째, inhibitory gating이 진짜로 작동한다는 걸 보여줌

🔤 b. Behavioral task and recording setup

- 쥐는 가상현실(VR) 속 원형 트랙을 달림 (annular track, 360도)

- **세 군데 보상 위치(RZ: Reward Zone)**에 도달하면 물이 나옴

- Electrophysiology: CA3에 64채널 전극(optrode) 삽입해서 세포 firing 기록함

- PV-Cre × Ai32 마우스 사용 → CA3 PV+ 세포만 빛으로 조절 가능

📌 쥐가 goal을 배울 때 뇌의 firing 변화를 정밀하게 추적하기 위한 세팅

🔤 c. 실험 시간표 (Training & Recording Schedule)

- Familiar Track A: 10일 이상 훈련

- Novel Track B, C: 새로운 보상 위치를 익히는 학습 세션 (3일간)

- Recording은 familiar와 novel track에서 번갈아가며 진행

📌 familiar에서는 보상 위치를 이미 알고 있고,

novel에서는 새로운 goal을 학습하는 과정을 관찰

🔤 d. 쥐의 행동 변화 (ROC Curve)

- AZ (anticipatory zone): 보상 직전 구역

- Familiar 트랙에서는 AZ에서 속도가 확실히 줄어듦 → 보상 예측

- Novel에서는 Day 1에는 차이 없음 → 보상 몰라서 예측 못함

→ Day 2~3부터 AZ에서 감속 → 학습됨

📌 보상 예측 행동이 학습되었음을 행동적으로 확인

🔤 e. 학습 성과 (AUC 기준)

- AUC (Area Under Curve): AZ와 NRZ의 속도 차이 정도 측정

- Familiar vs. Novel에서 Day 1 → Day 2/3로 갈수록 AUC 증가

- 학습 진행에 따라 보상 zone 예측력이 좋아짐

📌 행동 변화와 학습 진전이 통계적으로 유의미함

🔤 f. NS interneuron raw/residual firing (familiar track)

- NS interneuron = fast-spiking 억제세포

- **보상 구역(RZ)**에 가까워질수록 firing rate가 뚜렷하게 줄어듦

- raw firing rate과 속도/licking 보정 후(residual) 데이터 모두 같음

📌 위치는 똑같아도, 보상 zone에서만 억제가 줄어듦 → 위치 특이적 억제 감소

🔤 g. 피라미달 세포 vs 억제세포 위치별 firing 비교

- **거리(distance to RZ)**에 따른 firing rate 시각화

- NS 인터뉴런: RZ 가까울수록 firing 감소

- 피라미달 세포: RZ 가까울수록 발화 증가

📌 억제 감소 → 피라미달 세포 발화 증가 = disinhibition 구조 명확하게 드러남

🔤 h. NS interneuron 평균 firing rate

- 여러 억제세포의 평균 firing을 그래프로 보여줌

- RZ 가까이 가면 평균적으로 firing이 확 줄어듦 (~14Hz 감소)

📌 이 억제 감소가 speed나 licking 때문에 생긴 게 아님을 보여줌

🔤 i. 시간/거리 기준 residual firing 변화

- NS interneuron, pyramidal cell 모두 각각 거리, 시간 기준으로 비교

- 억제세포는 보상 전 수 초 전부터 감소 시작

- 흥분세포는 그 후 활성화됨

📌 시간 순서상: 억제 감소가 먼저 → 흥분 증가가 나중 → causal 가능성↑

🔤 j. firing 변화가 있는 세포 비율 변화

- NS interneuron: firing 감소 세포가 Day 1 → 3으로 증가 (학습되며 더 민감해짐)

- Pyramidal cell: firing 증가하는 세포도 점점 많아짐

📌 억제 감소 → 흥분 증가가 population level에서 같이 나타남

🔤 k. Opto-tagged PV+ 세포 예시

- 실제 광자극에 반응하는 CA3 PV+ 세포 스파이크 파형 보여줌

- PV 세포의 신호를 정밀하게 잡아낸 걸 증명

📌 “우리가 관찰한 억제 감소는 실제로 PV 세포에서 일어난 거다”는 걸 실험적으로 증명

🔤 l. PV+ 세포 firing 변화 요약

- PV 세포 firing이 RZ 접근하면서 30% 이상 감소함

- 거리 기준으로 봐도 RZ 근처에서 유의미하게 줄어듦

📌 논문 핵심 주장: goal-selective inhibitory reduction in CA3 PV+ cells

✅ Figure 1 전체 핵심 요약

| 행동적 변화 | 보상 zone 예측 → 감속 (AZ에서) |

| 억제세포 활동 | 보상 근처에서만 firing 감소 |

| 피라미달 반응 | 보상 근처에서 발화 증가 |

| 시간 순서 | 억제 감소 → 흥분 증가 순 |

| 광유전학 확인 | PV 세포 맞음, 억제 감소 명확 |

🔵 Fig 2. PV 뉴런 억제를 막으면 학습 안 됨

- 광유전학으로 goal 근처에서 PV 뉴런을 강제로 자극 (firing을 유지시킴)

- 결과:

- 쥐는 goal zone에서 속도 감소 없이 그냥 달림 (학습 못함)

- Sham 그룹(광자극 없이)은 잘 배움

📌 결론: 억제가 줄어들지 않으면 → 피라미달 세포가 활성화되지 않음 → 학습 실패

🔤 a. 광유전학 실험 디자인 (Optogenetic PV stimulation protocol)

- Goal stimulation 조건:

- 파란 빛을 **AZ (anticipatory zone) + RZ (reward zone)**에만 쏨

- → 원래 억제가 줄어들어야 할 장소에서 강제로 firing 유지

- Sham stimulation 조건:

- 빛은 쏘지만 **전혀 상관없는 zone(NRZ)**에 쏨

- → PV 세포 자극은 하되, 학습에 무관한 위치

📌 비교: **goal 근처 억제 감소가 정말 학습에 중요한가?**를 검증하려는 실험

🔤 b. 학습 결과 비교 (Goal vs Sham 그룹)

- 그래프는 3일간 RZ 주변에서 속도 감속 정도를 보여줌 (보상 zone 예측하는 행동)

- Sham 그룹: 감속이 점점 더 뚜렷해짐 → 잘 배움

- Goal 자극 그룹: 감속 거의 없음 → 학습 못함

📌 결론: PV 억제세포가 goal 근처에서 조용해지지 않으면 학습이 안 됨

🔤 c. 자극 강도별 결과 (Low, High, No stimulation)

- Low stimulation (약한 자극):

- Sham: 잘 배움

- Goal: 학습 안 됨

- High stimulation (강한 자극):

- Sham: 잘 배움

- Goal: 여전히 학습 안 됨

- No stimulation (자극 안함):

- 둘 다 잘 배움

📌 자극 강도와 관계없이 goal zone에서 PV 억제세포가 조용해지지 않으면 → 학습 불가능

🔤 d. 피라미달 세포 firing 변화 (자극 전후 비교)

- PV+ 세포를 자극했을 때,

→ CA3 피라미달 세포 firing이 눈에 띄게 억제되지 않음 → 완전히 shut down된 건 아니라는 걸 보여줌

📌 이건 단순한 "회로 마비"가 아니라

PV 억제세포의 미세한 타이밍 조절이 중요한 거라는 증거

🔤 e. PV 세포 firing 변화 (자극 전후)

- 광자극하면 PV 세포는 정말 잘 반응해서 firing 증가함

- 즉, 원래 줄어들어야 할 타이밍에 PV 세포를 강제로 계속 firing 시킨 것 성공

📌 실험 조작이 잘 되었고, 이게 학습 실패의 원인임을 뒷받침

🧩 전체 정리 – Figure 2는 이렇게 말함!

| a | 실험 디자인: goal zone에서 억제 감소 막기 |

| b | 억제 감소 막으면 → 학습 실패 |

| c | 강도에 관계없이 → goal zone 자극만 문제 생김 |

| d | 피라미달 세포는 shut down 안 됨 → 정교한 타이밍 문제 |

| e | PV 억제세포는 자극에 잘 반응함 → 실험 성공적 조작 |

🟡 Fig 3. 학습하면서 억제 감소가 점점 발달함

- Day 1: 억제세포는 goal zone 근처에서 별 반응 없음

- Day 2~3: 억제 감소가 명확해짐 (예측적으로 발생)

- 동시에 피라미달 세포의 goal-specific place field도 더 안정화됨

📌 결론: 억제 감소와 피라미달 활성은 같이 발달함 → learning 과정

🔤 a. NS interneuron firing 변화 (distance 기준)

- Novel 트랙에서 3일간의 학습 동안,

- NS 억제세포 firing이 Day 1에는 거의 변화 없음

- Day 2~3부터는 **보상 zone(RZ)**에 가까워질수록 firing이 명확히 감소

📌 이건 단순히 PV 세포가 “원래부터 조용했던 것”이 아니라,

학습을 통해 점점 조용해진다는 걸 보여줌

🔤 b. firing 감소 시점 정량화 (distance + time 기준)

- 그래프는 **RZ 기준 거리/시간에 따른 firing 변화량(%)**을 보여줌

- Day 1: 거의 flat

- Day 2~3: RZ 오기 수 초 전부터 firing이 떨어짐

→ "보상 예측"하는 억제 감소 신호가 생긴 것

📌 억제 감소는 보상 직전에 미리 일어남 → 예측성(prediction)이 학습됨

🔤 c. 피라미달 세포의 field stability (안정도)

- Day 1~3 동안 goal 위치에 대한 place field의 안정성이 높아짐

→ 같은 위치에서 계속 발화하는 정도가 더 정교해짐 - Familiar 환경은 원래부터 안정적이었고

Novel 환경은 Day 3부터 비슷한 수준으로 올라감

📌 억제 감소와 피라미달 세포의 안정적인 장소 정보 형성이 동시에 진행됨

🔤 d. 피라미달 세포의 spatial information (정보량)

- goal 주변 place cell들의 **정보량 (bits/spike)**이 증가함

→ 즉, 특정 장소를 더 명확히 구분하게 됨 - 역시 Familiar 환경은 높고, Novel은 학습되며 올라감

📌 뇌가 점점 “여기가 goal 위치야!”라고 정확히 기억하는 정도가 커짐

🔤 e. Goal-responsive pyramidal 세포의 비율

- Goal 주변에서 활동하는 place cell의 비율은 크게 변하지 않음

📌 즉, 세포 수는 비슷해도,

정보의 질(정확도, 안정성)은 좋아짐

→ 퀄리티가 중요하다!

🔤 f. PV세포 firing (학습 초반 vs 후반)

- Novel 환경의 첫 25트라이얼 vs 마지막 25트라이얼 비교

- 처음엔 firing 감소 없음

- 나중에는 RZ 근처에서 확실한 firing 감소 생김

📌 억제세포 반응도 trial-by-trial로 빠르게 학습됨

🔤 g. f의 firing 변화 시계열 그래프

- f 내용을 거리 기준으로 firing 차이(%) 시계열로 보여줌

- 후반 블록에서만 firing 감소가 명확히 발생함

📌 억제 감소는 반복되는 시도 속에서 점점 학습되어 나타나는 현상

🔤 h. 행동 변화: speed ROC (trial block 별)

- 쥐의 행동 측면에서도,

- 처음 25트라이얼보다 마지막 25트라이얼에서 → 보상 zone 예측력이 훨씬 높아짐 (속도 감속)

📌 억제 감소 + 피라미달 안정화 + 행동 변화 → 전부 일관된 학습 흐름

🧩 전체 정리 – Figure 3은 이렇게 말함!

| a, b | 억제세포의 firing 감소는 학습되며 나타남 |

| c, d | 피라미달 세포의 공간 정보도 같이 정교해짐 |

| e | place cell 수는 비슷하지만, 질이 올라감 |

| f, g | 억제 감소는 트라이얼 반복하면서 발달함 |

| h | 행동 변화도 같이 좋아짐 (예측 정확도↑) |

🟣 Fig 4. 억제 감소가 있어야 SWR에서 goal이 reactivation 됨

- 보상 받은 후의 SWR 동안

- 정상 그룹: SWR에서 goal 위치 정보가 많이 나옴

- PV 억제 유지 그룹: goal 위치 잘 재활성화되지 않음

📌 결론: 억제 감소 → SWR → goal 재활성화 → 기억 강화

🔤 a. 실제 LFP 파형 예시 (SWR)

- 위쪽: 생쥐 해마에서 기록된 로우(raw) LFP

- 아래쪽: **SWR 대역(150~250Hz)**으로 필터링한 LFP

- 별표(★): SWR 발생 시점 표시

📌 기억을 다시 떠올리는 중요한 순간: SWR

🔤 b. SWR 발생 빈도 (Goal vs Sham)

- Novel 환경에서,

- Goal 자극 그룹: SWR 발생률 낮음

- Sham 자극 그룹: SWR 많이 발생

📌 억제세포가 줄어들어야 → SWR이 잘 발생함

🔤 c. SWR 중 goal place cell들의 공동 활성화 확률

- 두 개의 goal-related place cell들이 동시에 SWR 안에서 발화할 확률

- Goal 자극 그룹에서는 coactivation이 훨씬 낮음

📌 이건 단순한 firing이 아니라, goal 정보가 묶여서 재생되는 과정이 망가졌다는 의미

🔤 d. SWR의 세기(Power)

- Goal 자극: power 낮음

- Sham: power 높음

📌 기억 강화에 필요한 강한 SWR이 제대로 안 나옴

🔤 e. SWR의 지속시간(Duration)

- Goal 자극: 짧음

- Sham: 길고 안정적임

📌 좋은 SWR은 길고 강한 신호로 나와야 → 학습에 기여하는데,

→ 억제 감소 없으면 이게 잘 안 됨

🔤 f. SWR 안에 담긴 위치 정보 (디코딩 결과)

- SWR 안에 **“어느 위치의 정보가 담겨 있었는가?”**를 추적함

- Sham: 대부분 SWR이 goal 근처 정보를 담고 있음

- Goal 자극: SWR이 goal/비-goal 정보 구분 없이 무작위

📌 억제 감소 있어야만 → 뇌가 중요했던 goal 위치를 다시 떠올림

🔤 g. f 결과 정량화 (Near vs Far goal content)

- Sham: SWR 안에 goal 근처 정보가 더 자주 나옴

- Goal: goal/far 구분 없이 평범함

📌 SWR의 정보가 정렬되지 않고, 아무거나 튀어나옴 → 기억 재생 실패

🔤 h. Wild-type(WT) 마우스에서도 동일한 현상 확인

- WT 마우스에서도,

- Familiar & Novel 환경에서 모두 SWR은 goal 근처 정보를 더 많이 포함

📌 이건 유전자조작 실험에만 국한된 게 아니라, 자연 상태에서도 똑같이 일어남

🧩 전체 정리 – Figure 4는 이렇게 말함!

| a | SWR는 기억 재생의 전기적 신호 |

| b | 억제 감소 없으면 SWR 발생 자체가 줄어듦 |

| c | goal-related 세포들이 같이 fire 못함 |

| d, e | SWR의 세기와 길이 모두 저하됨 |

| f, g | SWR이 중요한 위치 정보를 못 담음 |

| h | 이 현상은 WT에서도 동일함 (보편적 메커니즘) |

🟠 Fig 5. 억제 감소는 'goal-specific'이고 'salient cue'엔 반응 안 함

- 시각 자극 등 **눈에 띄는 자극(salient cue)**이 있어도

→ 억제세포 firing은 줄어들지 않음

→ 진짜 보상이 있는 위치에서만 감소함

📌 결론: 억제 감소는 단순 주목(salience)이 아니라 “보상 예측”에만 반응함

🔤 a. 실험 디자인 (Salience control experiment)

- 똑같은 VR 트랙에서

**한 장소에는 보상이 있고, 다른 장소에는 생생한 시각 자극(시각 cue)**만 있음 - 둘 다 시각적으로 눈에 띄지만, 진짜 물 보상은 한 군데에만 있음

📌 “뇌는 그냥 ‘화려해 보이는 곳’을 중요하게 생각하는가?”를 확인하기 위한 세팅

🔤 b. 행동 변화 비교 (Rewarded vs Salient cue zones)

- 쥐는 보상 있는 zone(RZ) 근처에선 속도를 줄이고 기다림

- 하지만 salient cue zone에서는 그냥 통과함

📌 쥐는 단순히 “눈에 띄는” 곳보다 “보상이 나오는” 곳을 더 중요하게 학습함

🔤 c. NS interneuron firing (RZ vs Salient zone)

- RZ 근처에서는 firing 감소함

- Salient zone에서는 firing 변화 없음

📌 억제세포의 조용해지는 반응은 오직 보상 예측일 때만 발생

🔤 d. c 데이터를 평균화해서 비교

- 여러 NS interneuron들의 평균 firing 그래프

- RZ 근처에서만 firing 감소 명확히 나타남

- Salient cue zone은 flat

📌 뇌는 “보상이 있는 곳”에만 억제 감소 → 기억 생성을 위한 선택적 gating

🔤 e. PV 세포에서도 같은 현상

- opto-tagged PV 세포에서도

RZ에선 firing 줄고,

Salient cue zone에선 변화 없음

📌 NS 세포뿐 아니라 진짜 PV+ 억제세포 자체도 같은 반응 패턴

🔤 f. PV 세포들의 평균 firing rate 비교

- RZ 근처: firing 확실히 줄어듦

- Salient zone: 변화 거의 없음

📌 PV 억제세포의 억제 감소는 보상 중심적이다

🔤 g. NRZ (중간 구역)에서는 변화 없음

- RZ도 아니고 salient도 아닌 일반 zone에서는

firing 변화 없음

📌 baseline zone에서도 반응 없음 → 매우 특정적 반응임

🔤 h. 전체 세포군에서 어떤 구역에서 반응하는지 분류

- 대부분의 억제세포는 RZ에서만 반응

- Salient zone에서만 반응하는 세포는 거의 없음

📌 뇌는 ‘중요한 장소’를 보상 기반으로 판단하고,

억제세포도 그 판단을 따름

🔤 i. NS 세포 firing 변화의 분포 (구역별)

- RZ에서는 firing 변화가 마이너스 쪽(감소)으로 쏠림

- Salient zone은 대칭적인 분포 = 변화 없음

📌 수치적으로도 RZ만 유의미하게 firing 감소

🧩 전체 정리 – Figure 5는 이렇게 말함!

| a | 보상 zone vs 시각 자극 zone 비교 실험 |

| b | 쥐는 보상 zone만 학습함 |

| c–f | 억제세포(PV, NS)는 보상 zone에서만 firing 감소 |

| g | NRZ에서는 변화 없음 (baseline) |

| h–i | 억제세포 반응은 “보상 예측”에만 특이적으로 나타남 |

📌 최종 요약 정리

| CA3 PV+ 뉴런은 goal 근처에서 조용해짐 | “여기 중요하니까 흥분세포한테 길 열어줘!” |

| 이 억제 감소 없으면 학습 불가능 | 억제 유지되면 피라미달 세포가 말 못해서 기억 못함 |

| 학습하면서 억제 감소도 같이 발달 | 뇌가 반복하면서 점점 더 goal에 민감해짐 |

| 억제 감소 있어야 SWR에서 goal이 재활성화됨 | 그래야 기억이 진짜로 남음 |

| 억제 감소는 salience가 아니라 reward prediction에 반응 | 단순히 눈에 띄는 건 무시함 |

#기억형성 #억제세포 #해마기억 #CA3 #CREB #LTP #시냅스가소성

#신경과학 #뇌연구 #기억회로 #뇌과학연구 #실험동물 #광유전학

#파르발부민 #PV인터뉴런 #보상예측 #SWR #기억재생 #장소기억

#학습과기억 #전사인자 #신경세포 #기억의기전 #MemoryFormation

#NeuroscienceResearch #Optogenetics #InhibitoryNeuron #Hippocampus

#GoalLearning #SharpWaveRipple

'Study' 카테고리의 다른 글

| 뇌혈관을 지키는 당막(당질외피), 나이 들면 사라진다 - Nature 논문 리뷰 (0) | 2025.04.16 |

|---|---|

| 뇌는 스스로 면역세포를 관리한다? 뇌실막총의 놀라운 역할 - cell 논문 리뷰 (0) | 2025.04.16 |

| 뇌 속 노폐물, 어디로 빠질까? 코와 뇌를 잇는 림프의 통로, NPLP란? -Nature 논문 리뷰 (0) | 2025.04.13 |

| 여성이 알츠하이머에 더 취약한 이유? USP11과 tau 아세틸화의 연결고리 tauopathy는 왜 여성에게 더 치명적인가? - Cell 논문 리뷰 (0) | 2025.04.12 |

| 솔락시(Solaxy) 투자해도 될까? 대박 기회 vs. 사기 주의보 (폰지 사기? 스캠?) (2) | 2025.03.13 |