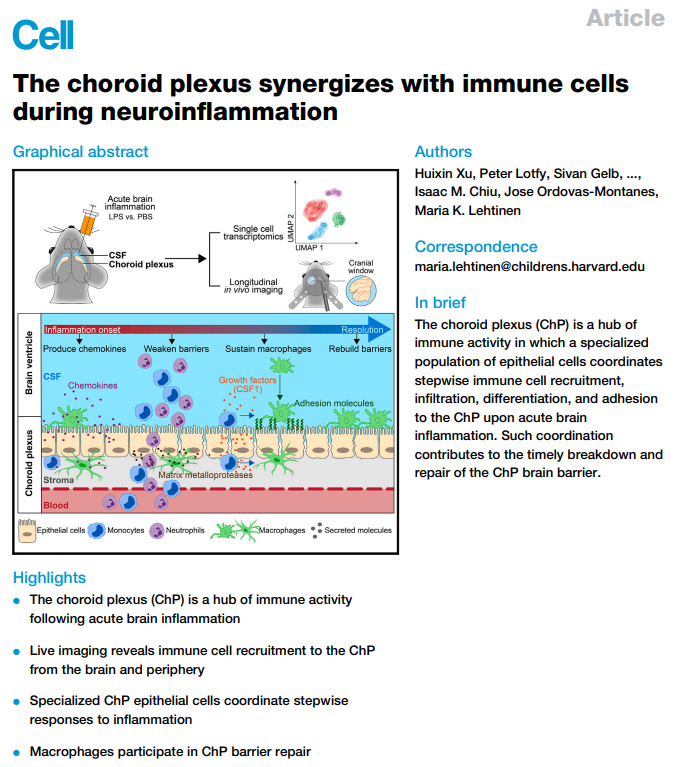

이번에 소개할 논문은 cell에서 출판한 " The choroid plexus synergizes with immune cells during neuroinflammation"

뇌실막총(Choroid Plexus, CP)은 단순히 뇌척수액을 만드는 기관이 아니라,

면역세포를 불러들이고 재프로그래밍하면서 뇌 염증 반응을 조절하는 면역 허브 역할을 한다. 라는 내용의 논문임.

논문 다운로드 : https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)00717-7

🔍 배경

- 그동안 CP는 그냥 뇌척수액(CSF) 생성 기관쯤으로 여겨졌음

- 하지만 최근 연구들은 CP가 면역세포의 통로이자 조절자 역할을 한다고 제시해 왔고

- 이 논문은 그걸 scRNA-seq, 면역염색, 유전자 발현 분석 등으로 정밀하게 입증

🧪 주요 실험 & 결과

1️⃣ 염증 유도 마우스 모델 (LPS 처리)

- CP 상피세포에서 염증 유전자들(Ccl2, Il1b 등) 발현 증가

- T세포, 단핵구 등 면역세포가 CP 경로로 뇌 안으로 유입됨

2️⃣ Single-cell RNA seq 분석

- CP를 통과한 면역세포는 전사체 수준에서 기능적 변화를 보임

- 특히 항염·조절형 전환(reprogramming) 증거도 일부 포착됨

3️⃣ NF-κB & Nrf2 pathway 활성 확인

- CP 상피세포 내에서:

- NF-κB 경로 활성화 → 염증 유도 유전자 증가

- Nrf2 경로 활성화 → 항산화/항염 유전자도 함께 증가

- → CP는 염증도 키우고 진정시키는 이중 역할 가능

4️⃣ 면역세포와 CP의 실제 상호작용 확인 (TurboID proximity labeling)

- CP 상피세포 근처에 T세포, 단핵구가 실제로 접촉하고 있음을 시각적으로 증명

🧩 결론

| 🧠 CP는 passive barrier가 아니다 | 면역세포를 능동적으로 불러들이고 재조정함 |

| 🔀 CP를 통과한 면역세포는 달라진다 | 뇌 안에서 기능이 바뀌는 면역세포가 됨 |

| 🔥 CP는 염증 반응의 조절자 | NF-κB, Nrf2 경로를 이용해 염증을 키우거나 줄임 |

| 🧬 CP는 치료 타깃 가능성 있음 | 염증성 뇌질환 (AD, MS 등)에서 조절 창구가 될 수 있음 |

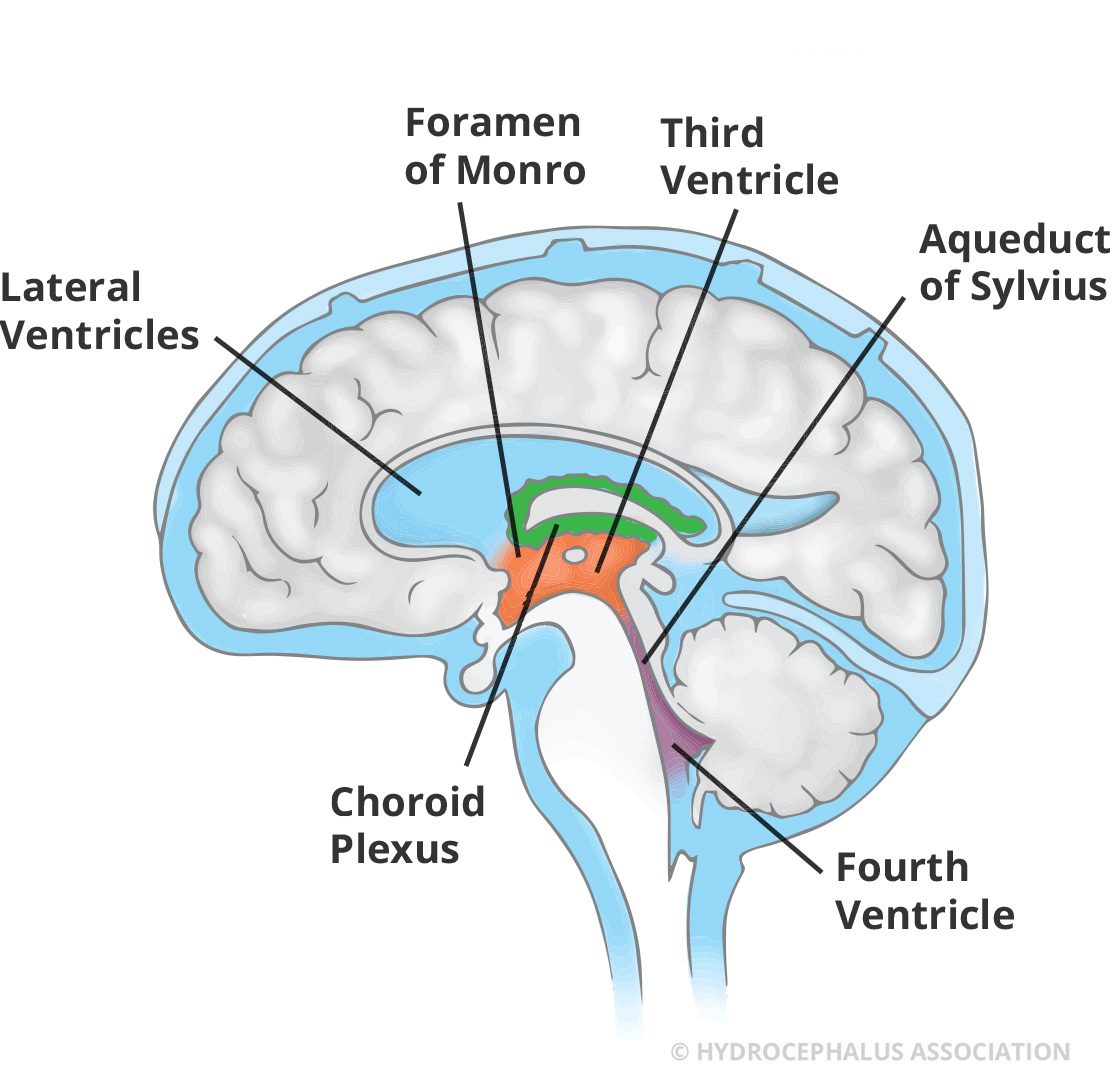

🧠 CP vs BBB – 구조와 기능의 차이

| 위치 | 뇌혈관 끝부분, 실질 조직에 인접 | 뇌실 내부, 뇌척수액(CSF) 생성 부위 |

| 세포 구성 | 혈관 내피세포 + pericyte + astrocyte endfoot | 혈관내피세포 + CP 상피세포 (tight junction 있음) |

| 통과 경로 | 매우 제한적, 면역세포 거의 차단 | 비교적 유연함, 선택적 면역세포 통과 허용 |

| 역할 | 뇌 실질 보호, 자극 최소화 | CSF 생성 + 면역 감시 + 면역세포 유입 창구 |

🔬 2. CP를 통해 들어온 면역세포는 왜 ‘기능적으로 다르게’ 되는가?

🔹 CP 상피세포는 단순 통과로 끝나지 않음

- CP 상피세포는 **케모카인(Ccl2, Cxcl10 등)**과

**항원제시분자(MHC-II)**도 발현함 - → T세포, 단핵구가 통과하면서 환경 자극을 받음

- → 전사체 수준에서 변화 발생 (논문에서 scRNA-seq으로 확인함)

🔹 CP는 **면역세포를 리프로그래밍(reprogramming)**하는 장소

- 논문에 따르면 CP를 통해 뇌에 진입한 T세포는

일반 T세포와는 다른 사이토카인 프로필과 이동성을 띔 - 예를 들어:

- pro-inflammatory → regulatory phenotype 전환

- 또는 IFN-γ↑, IL-10↑ 같은 혼합형 사이토카인 패턴

📌 이건 단순히 “통과했다” 수준이 아니라,

**“이동하면서 교육받았다”**는 개념에 가까워

🧩 결론 요약

CP는 단순한 벽이 아니라 **면역세포가 ‘변화되는 관문’**이고,

그 안에서 염증을 확대하거나 진정시키는 프로그램을 설정할 수 있음그래서 CP를 통과한 면역세포는 뇌 안에서 다른 행동을 한다!

Figure별 해설 ---

Figure 1 – CP는 뇌염증에 반응한다

- LPS 처리를 통해 전신 염증 유도 → CP 상피세포에서 면역 관련 유전자 발현 증가

- CP에 **면역세포(T cell, monocyte)**가 붙어 있는 것 시각화 (조직 염색)

- CP 상피세포는 **케모카인(Ccl2, Cxcl10 등)**을 분비해서 면역세포를 유도함

📌 CP는 염증에 능동적으로 반응하며 면역세포 유입 창구 역할을 한다

Figure 2 – CP를 통과한 면역세포는 기능이 달라진다 (scRNA-seq 분석)

- CP 주변 면역세포들의 전사체 비교 분석

- CP를 통과한 T세포는 다른 뇌 영역의 면역세포들과 유전자 발현 패턴이 다름

- 염증 환경에서 특정 염증 유전자들이 CP 세포에서 선택적으로 발현됨

📌 CP는 단순한 문이 아니라, 통과하는 면역세포를 “재프로그래밍”하는 장소임

Figure 3 – CP 상피세포는 유전자 수준에서 염증 조절자

- CP 상피세포에서:

- NF-κB 경로 관련 유전자 (Tnf, Nfkbia 등) 발현 증가

- Nrf2 관련 유전자 (Hmox1, Nqo1 등)도 함께 증가

- 이중 역할 가능: 염증 유도 + 항산화 반응 유도

📌 CP는 염증을 확대할 수도 있고, 진정시킬 수도 있는 분자 조절자

Figure 4 – CP에서 면역세포와 실제로 ‘물리적 접촉’이 일어남

- TurboID proximity labeling을 사용해서:

- CP 상피세포에 붙은 T세포/단핵구를 시각화

- CP 근처에 있는 면역세포들이 단순히 ‘지나가는 게 아니라’, 상호작용하고 있다는 증거

📌 CP는 ‘관문’이 아니라 ‘면역세포와 직접 접촉하며 조율하는 플랫폼’

Figure 5 – CP에 인접한 면역세포는 실제로 CP에서 조절 신호를 받는다

- spatial transcriptomics + TurboID proximity labeling 으로

CP 상피세포와 근접한 T세포 및 단핵구의 전사체 분석 - 결과:

- CP 근처에 있는 T세포는 **조절형/비정형 유전자 패턴 (예: Il10, Ifng)**을 보임

- 단핵구도 CP에 닿은 위치일수록 염증성 전사 프로그램이 더 활성화됨

📌 CP는 단순히 유입 통로가 아니라 ‘정보 전달자’로서 면역세포의 상태를 직접 조절함

Figure 6 – CP 상피세포의 유전자 조절은 신호 기반으로 바뀐다

- IFN-γ와 LPS 자극에 따라 CP 상피세포 전사 반응 비교

- LPS → NF-κB 경로 활성, pro-inflammatory 유전자 증가

IFN-γ → MHC class II, chemokine 발현 ↑ - → CP는 자극 종류에 따라 다르게 반응함

📌 CP는 ‘모든 자극에 똑같이 반응’하는 게 아니라,

자극의 종류에 따라 선택적으로 면역 조절 역할을 수행함

Figure 7 – 인간 CP에서도 동일한 면역 조절 패턴이 발견됨

- 인간 사후 뇌 조직 (choroid plexus)에서도

- HLA-DR+ 대식세포, CD3+ T세포들이 CP와 직접 접촉하고 있음

- CP 상피세포에서도 MHC-II 및 사이토카인 발현 증가 확인됨

📌 이건 마우스만의 현상이 아니라, 인간에서도 CP가 ‘면역 허브’로 작동한다는 직접 증거

Discussion 요약 – 핵심 메시지 4가지

1️⃣ CP는 면역세포를 “받아들이는 문”이 아니라 “조절하는 허브”다

- 뇌실막총(CP)은 단순히 면역세포가 통과하는 장소가 아니라,

면역세포의 행동을 바꾸는 능동적 플랫폼이라는 걸 입증함

→ “gatekeeper”가 아니라 “instructor”에 가까움

2️⃣ 염증 자극에 따라 CP는 유연하게 반응한다

- LPS, IFN-γ 같은 자극 종류에 따라 다른 유전자 경로 (NF-κB vs MHC 관련 등)를 활성화

- → CP는 상황에 따라 pro-inflammatory / regulatory 역할을 선택할 수 있음

3️⃣ 면역세포는 CP를 통과하면서 전사체 수준에서 변한다

- CP를 거친 T세포나 단핵구는 다른 뇌영역에 있는 면역세포와 다른 유전자 프로필을 보임

- → CP는 면역세포에게 “기억하고 반응할 수 있는 유전자 프로그램”을 설정하는 장소가 될 수 있음

4️⃣ 이 메커니즘은 마우스뿐 아니라 인간에서도 보인다

- 인간 CP에서도 MHC-II, 면역세포 접촉, 염증 유전자 발현 확인됨

- → 연구 결과가 질환 연구/치료 타깃으로서 임상적 확장성 가짐

✨ 마무리 한 줄 요약

“CP는 단순한 경계가 아닌, 면역 정보의 조율자로서

뇌염증 환경의 형성과 해소 모두에 관여하는 능동적 허브이다.”

임상적 확장 가능성 (Clinical relevance)

🔹 CP는 뇌염증 조절의 ‘키 스위치’가 될 수 있다

- 알츠하이머병(AD), 다발성경화증(MS), 치매 등

여러 뇌질환에서 염증 반응과 면역세포 침투가 중요한 역할을 함 - 이번 연구는 CP를 타깃으로 면역세포 유입 조절 or 염증 진정 가능성 제시

📌 **"CP 조절 = 면역세포 조절 = 뇌염증 완화"**라는 새로운 치료 루트가 열림

🔹 CP는 약물 전달 경로로도 주목된다

- 기존 BBB는 너무 꽉 막혀 있어서 약물 투과 어려웠는데,

CP는 상대적으로 ‘열려 있는 관문’ - 약물 or 세포치료제를 CP 경로로 주입하면,

선택적으로 면역 반응 조절 가능

후속 연구 방향 (Future directions)

🧬 a. CP와 면역세포 간 직접적 상호작용 메커니즘 더 규명 필요

- T세포, 단핵구가 어떤 수용체-리간드 상호작용으로 반응을 바꾸는지?

- 그게 항원 특이성 기반인지, 또는 범용 면역 조절인지?

🧬 b. 질환별 CP 기능 변화 정밀 분석

- AD, MS, 노화 등에서 CP 상피세포의 염증 반응 경로가 어떻게 달라지는가?

- CP의 재프로그래밍 능력이 병리적 조건에서 강화/저하되는지 평가 필요

🧬 c. CP 기능을 조절하는 분자 타깃 발굴

- 예: CP의 NF-κB, Nrf2, CREB 경로를 조절하는 약물 개발

- 또는 CP 특이적인 케모카인 억제제, 항원제시 억제제 같은

정밀 면역조절 약물 개발 가능성

#뇌염증 #면역세포 #뇌실막총 #ChoroidPlexus #신경면역학 #Cell논문

#neuroinflammation #brainbarrier #면역반응 #CP면역허브

#T세포 #단핵구 #NFkB #Nrf2 #면역조절

#scRNAseq #spatialtranscriptomics #뇌연구 #면역학논문

#기억과면역 #신경면역연결 #microglia #뇌질환연구

#알츠하이머 #MS #neuroimmune #brainimmunity

#면역장벽 #뇌면역관문 #CSF #면역허브

'Study' 카테고리의 다른 글

| 기억은 뉴런만의 것이 아니다. 기억의 조연에서 주연으로 – astrocyte의 역할 재조명 - Nature 논문 리뷰 (1) | 2025.04.17 |

|---|---|

| 뇌혈관을 지키는 당막(당질외피), 나이 들면 사라진다 - Nature 논문 리뷰 (0) | 2025.04.16 |

| 뇌는 어떻게 중요한 장소를 기억할까? CA3의 새로운 학습 메커니즘 (억제세포의 조용한 역할) - Nature 논문 리뷰 (0) | 2025.04.15 |

| 뇌 속 노폐물, 어디로 빠질까? 코와 뇌를 잇는 림프의 통로, NPLP란? -Nature 논문 리뷰 (0) | 2025.04.13 |

| 여성이 알츠하이머에 더 취약한 이유? USP11과 tau 아세틸화의 연결고리 tauopathy는 왜 여성에게 더 치명적인가? - Cell 논문 리뷰 (0) | 2025.04.12 |